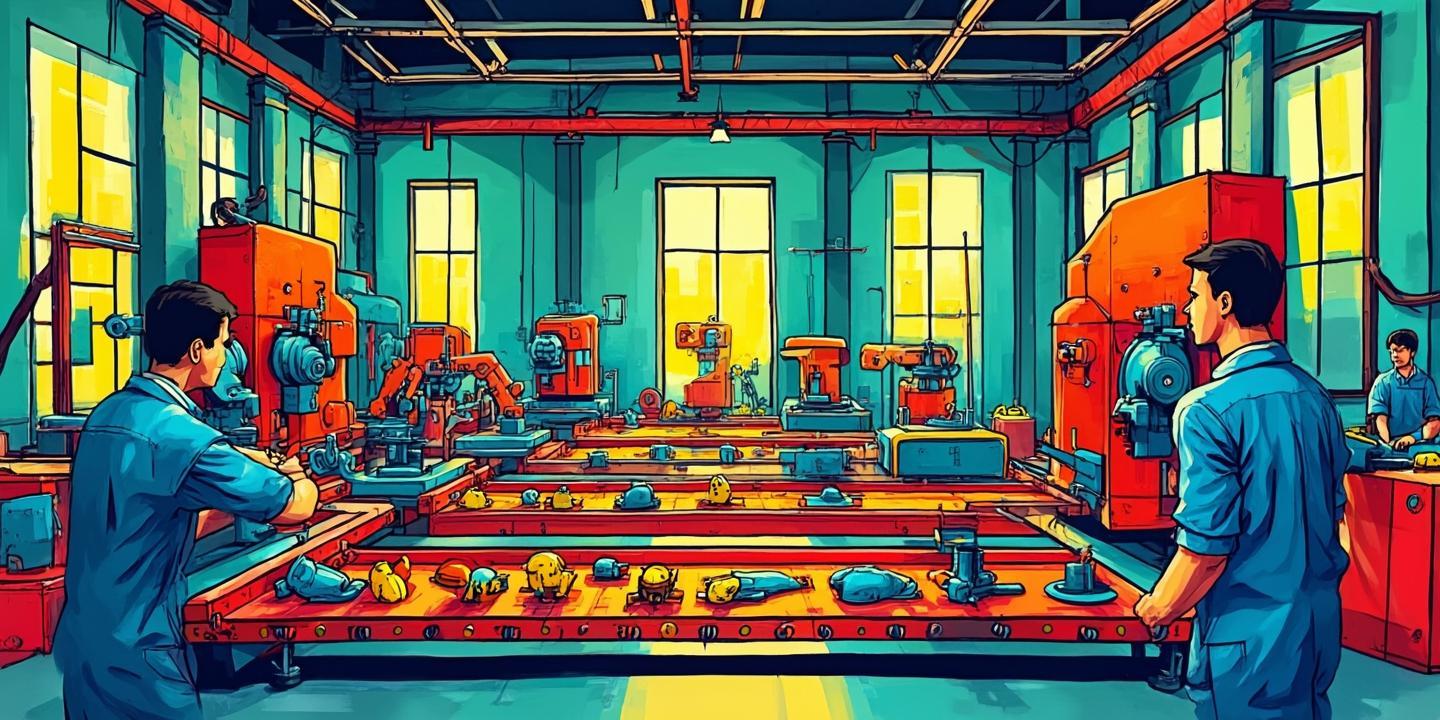

深夜聊聊蛋仔派对和美食的二三事

凌晨两点半,我盯着电脑屏幕右下角的B站图标发呆。手指无意识地点开了收藏夹里那个叫"蛋仔美食派对"的合集——这大概是我最近半个月熬夜时最常干的事。说来好笑,一个圆滚滚的虚拟蛋仔,怎么就和红烧肉、冰粉这些真实食物产生了奇妙的化学反应?

当Q弹蛋仔遇上深夜放毒

最早注意到这个现象是上个月某个饿得发慌的深夜。首页突然推给我一个标题写着"蛋仔复刻奶奶的糖醋排骨!"的视频,画面里那个粉色蛋仔正笨手笨脚地颠勺,锅里的酱汁差点溅到它圆鼓鼓的脸上。弹幕里飘过一片"哈哈哈哈"和"救命好可爱",我顺手点开UP主主页,发现这类内容居然有完整分类:

- 美食复刻系列:蛋仔尝试做各种家常菜

- 黑暗料理实验室:草莓炒蛋之类的诡异组合

- 美食地图巡礼:带着蛋仔玩偶探店实拍

最绝的是某个播放量破百万的视频里,UP主把蛋仔玩偶放在餐盘旁边,用定格动画拍了一出"蛋仔偷吃火锅"的剧情。那颗棉花做的蛋仔被辣到原地打转的样子,让我笑到打翻了手边的肥宅快乐水。

为什么是蛋仔?

查资料时看到《2023年Z世代娱乐消费报告》里提到,美食+虚拟形象的内容组合正在爆发式增长。但比起其他IP,蛋仔确实有几个天然优势:

| 造型优势 | 圆润外形自带萌感,适合做夸张表情 |

| 动作特性 | 蹦蹦跳跳的笨拙感制造喜剧效果 |

| 社交属性 | 游戏内外的UGC生态形成闭环 |

记得有期视频评论区有人问:"为啥不用更精致的3D模型?"UP主回复说:"就是要这种手工感的违和萌啊!"这话突然点醒了我——就像小时候会对着玩偶自言自语,这种粗糙的真实感反而让人放松。

那些让人嘴角失守的名场面

凌晨三点十七分,我又往泡面里加了半包辣酱。翻着收藏夹回想这两个月看过的经典片段,有几个场景简直刻进DNA里:

- 蛋仔试图用圆手开啤酒瓶,结果把自己弹飞

- 把蛋仔玩偶塞进外卖袋拍"偷外卖被抓现行"

- 用黏土给蛋仔做流泪特效,配文"被香菜制裁"

特别要提某个大学生UP主的期末作业,他用蛋仔玩偶+纸箱道具拍了《舌尖上的宿舍》系列。有幕是蛋仔顶着泡面桶当厨师帽,用晾衣架当捞面竹竿,弹幕全在刷"当代毕设天花板"。后来评论区有人晒出用同样方法拍的毕业作品,居然真的拿了专业课最高分。

美食赛道的破圈密码

翻了几十期视频后,我大概摸清了这类内容的创作规律:

1. 错位感制造惊喜

让Q版形象处理现实食材,比如蛋仔抡着比它还大的汤勺,或者对着烤鱼露出惊恐表情。这种反差就像看到猫咪学人用筷子,天然带着喜剧基因。

2. 沉浸式参与感

不少UP主会设计互动环节,像"投票决定下次蛋仔挑战什么菜",或者发起"蛋仔美食二创大赛"。有次我随手评论"想看蛋仔做螺蛳粉",两周后真的收到UP主@提醒。

3. 情感共鸣点

最打动人的往往是那些有生活气的细节。比如某个视频里蛋仔把厨房搞得一团糟,最后端出焦黑的煎蛋,字幕打上"和第一次下厨的你像不像?"当时弹幕突然变得特别温馨。

从屏幕到现实的奇妙连接

窗外的天开始泛青,我发现自己不知不觉记了满屏笔记。这种内容最神奇的地方在于,它总能把人拉回某个具体的生活场景:

- 大学室友第一次煮火锅把警报器弄响

- 过年时偷偷往饺子里包硬币被老妈骂

- 加班到凌晨和同事分食一盒冷掉的小龙虾

上周去常吃的烧烤店,居然看见老板娘在收银台摆了排蛋仔盲盒。问她怎么回事,她笑着指指墙上贴着的B站二维码:"我家那小丫头非要放的,说是什么...美食打卡点?"结账时发现每张桌子都多了蛋仔造型的辣椒粉罐,隔壁桌几个中学生正兴奋地拍照。

凌晨四点的最后一口泡面汤已经凉了。屏幕里那个黄色蛋仔正努力往自己身上挤番茄酱,弹幕飘过一行:"建议改名叫‘笨蛋美食家’"。我忽然想起冰箱里还有半袋速冻饺子,或许明天该试试像视频里那样,给它们也编个小剧场?

网友留言(0)